在“雙碳”戰略與建筑工業化浪潮的雙重驅動下,建筑行業正經歷從“粗放式建造”向“精細化智造”的深刻變革。其中,建筑輕量化作為降低資源消耗、提升施工效率、實現綠色低碳目標的關鍵路徑,已成為行業創新的核心議題。鋼筋桁架樓承板技術通過材料優化、結構創新與工藝升級,突破傳統樓板自重大、耗材多、施工慢的瓶頸,成為建筑輕量化進程中*具代表性的技術突破,推動建筑業向高效、低碳、可持續方向加速邁進。

一、輕量化需求倒逼技術創新

傳統現澆混凝土樓板因材料密度高、模板依賴性強,導致建筑結構自重過大,衍生出三大痛點:

資源浪費:混凝土用量大,模板木材消耗多,建材綜合利用率不足70%;

施工低效:支模、拆模工序繁瑣,高層建筑平均樓板施工周期長達20-30天;

碳排放高:混凝土生產與現場濕作業產生大量碳排放,占建筑全生命周期碳足跡的40%以上。

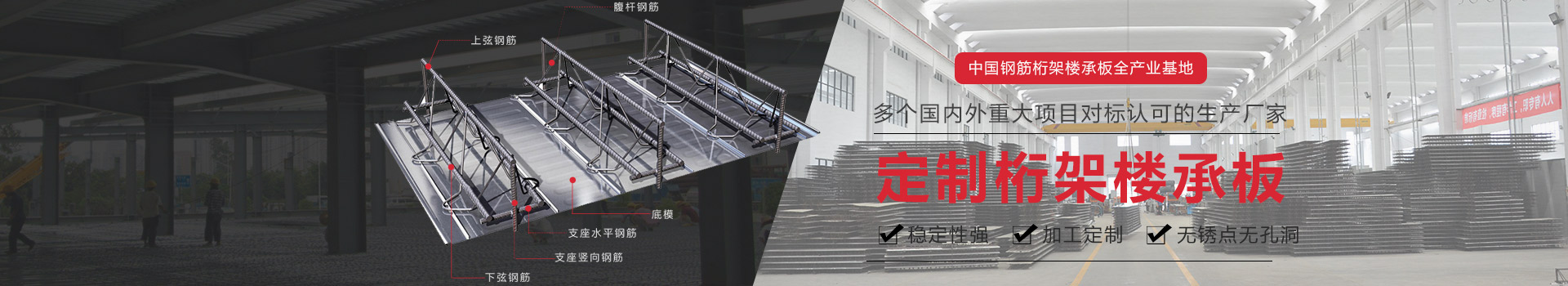

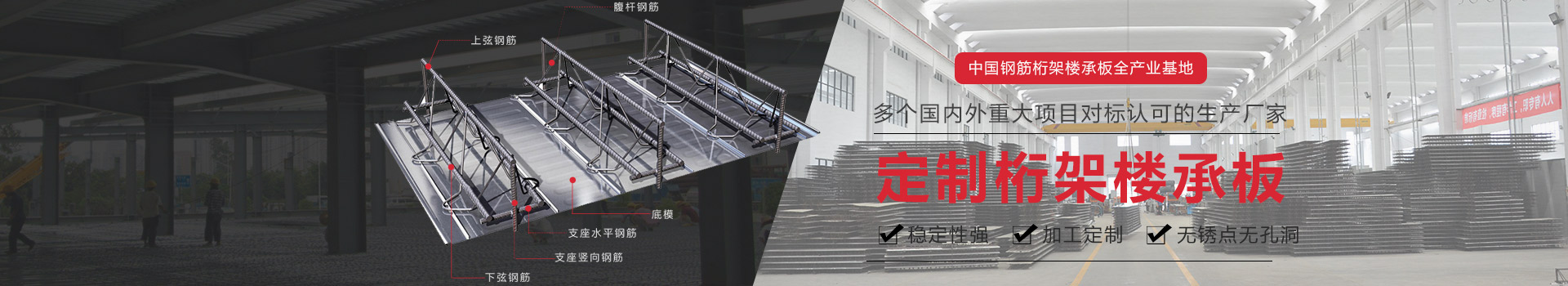

鋼筋桁架樓承板技術以“結構減重、工藝增效”為核心,通過“鋼-混協同”設計理念,重構樓板體系,為輕量化提供系統性解決方案。

二、技術突破:輕量化的三大創新維度

1. 材料復合化:減重不減載

采用高強度鋼筋桁架與薄壁鍍鋅鋼板復合結構,替代傳統混凝土樓板中的部分鋼筋與模板,單位面積自重降低30%-40%;

通過桁架拓撲優化設計,實現荷載高效傳遞,抗彎剛度提升25%,滿足大跨度(8-12米)建筑的承載需求。

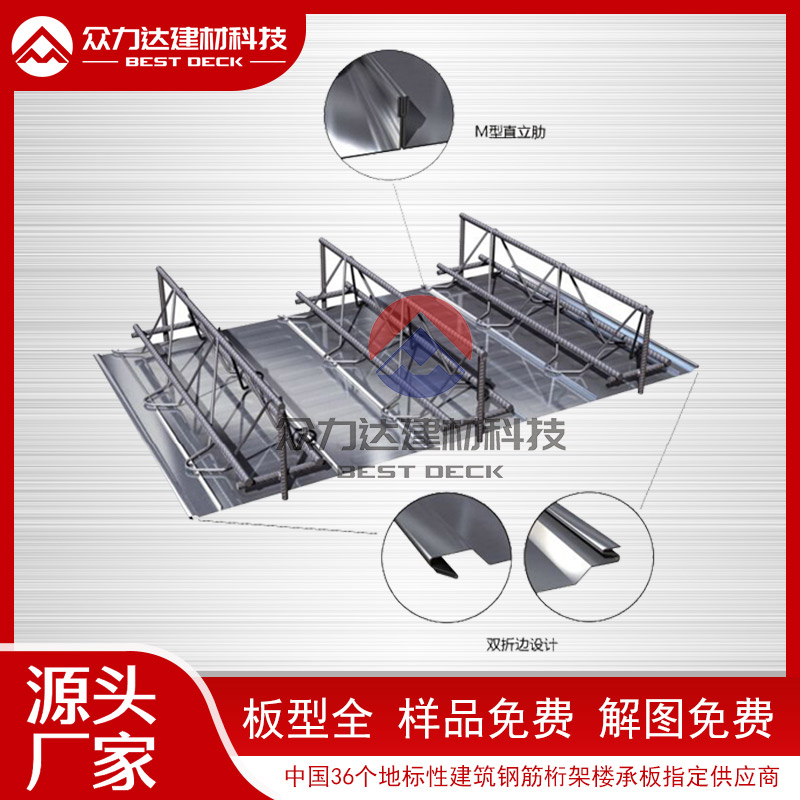

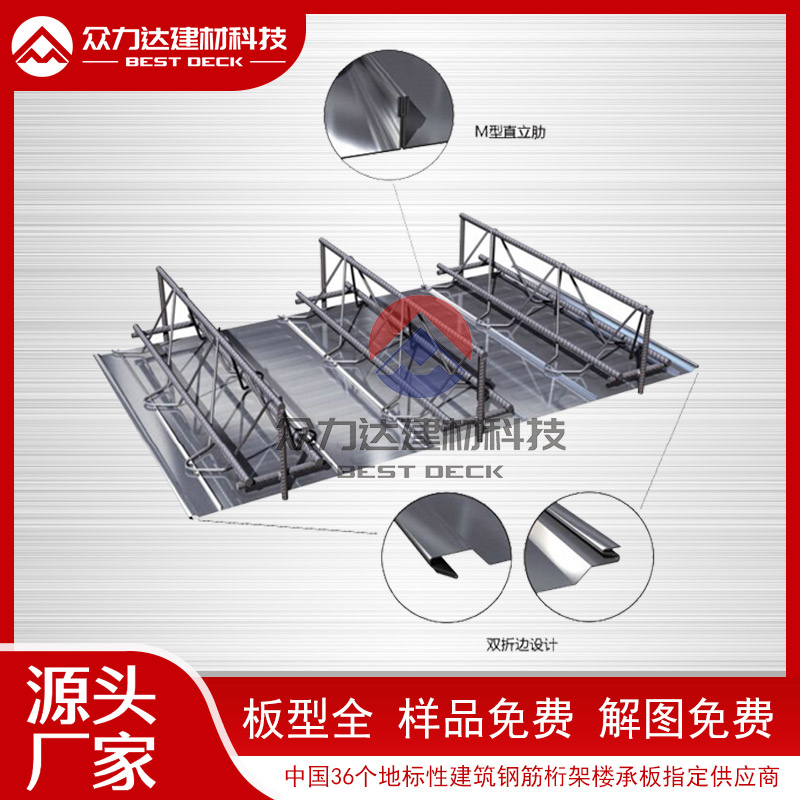

2. 結構模塊化:預制即精準

工廠預制標準化桁架單元,精度誤差≤2mm,現場快速拼裝成整體樓板,減少現場焊接與切割工序;

模塊化設計支持靈活組合,適應異形建筑平面布局,材料損耗率從傳統工藝的15%降至5%以內。

3. 工藝集成化:施工即裝配

樓承板兼具模板與結構功能,免去支模、拆模環節,施工效率提升50%以上;

結合自動化澆筑機器人,實現混凝土精準布料,厚度誤差控制在±3mm,減少材料超耗。

三、輕量化效益:從經濟性到可持續性

1. 降本增效顯著

材料成本:減少混凝土用量30%、鋼材用量15%,綜合造價降低10%-20%;

工期壓縮:超高層項目標準層施工周期從7天縮短至3天,助力項目整體交付提速。

2. 綠色低碳轉型

單項目碳排放減少25%-30%,每萬平方米建筑面積可節約標準煤50噸;

鍍鋅鋼板與鋼筋回收率超90%,推動建筑廢料資源化利用。

3. 建筑性能升級

自重降低改善建筑抗震性能,結構地震響應減小15%-20%;

樓板厚度減少1/3,釋放層高空間,提升建筑使用舒適度。

四、應用場景:從公共建筑到民生工程

超高層建筑:某350米地標項目采用該技術,樓板自重減輕35%,核心筒施工速度提升40%;

大跨度空間:會展中心項目實現18米無柱空間,減少鋼梁用量20%,綜合成本節約15%;

裝配式住宅:保障性住房項目通過標準化樓承板模塊,工期縮短30%,單套住宅建造成本降低8%。

五、挑戰與未來:輕量化的進階之路

當前技術推廣仍面臨兩大挑戰:

產業鏈協同不足:設計規范、生產標準與施工工藝尚未完全統一,需建立跨行業協作平臺;

區域認知差異:中西部地區對輕量化技術接受度較低,需加強示范項目引領與政策激勵。

未來發展方向:

智能輕量化:融合BIM數字孿生與AI算法,實現樓板自重與性能的動態優化;

材料革命:探索碳纖維增強復合材料(CFRP)與再生鋼材的應用,向“零廢樓板”目標邁進;

全生命周期管理:構建從設計、生產到拆除回收的閉環體系,打造輕量化技術生態圈。

結語

鋼筋桁架樓承板技術以輕量化為支點,撬動建筑行業在資源效率、施工速度與低碳發展上的全面躍升。它不僅是材料與工藝的創新,更是建筑業向“更輕、更快、更綠”轉型的里程碑。隨著智能建造與綠色材料的深度融合,輕量化技術必將重塑未來建筑形態,為人類創造更高品質、更低環境負荷的城市空間。

服務熱線:150-0188-5968

傳真:0510-83887588

E-Mail:hellogary666@126.com

地址:江蘇省無錫市惠山區工業轉型集聚區北惠路

眾力達手機站

眾力達手機站